L'étranger

et la Loi

![]() J'ai

des questions sur le statut des étrangers dans la Loi de sainteté

(Lv 17-26). 1) Existe-t-il dans la Bible des lois concernant une

catégorie d'étrangers distincte de celle de l'étranger

résident? 2) L'étranger résident est-il intégré

au peuple par le rite de la circoncision qui lui permet de participer

à la Pâque? 3) La Loi de sainteté est-elle datable...

notamment les prescriptions particulièrement généreuses

envers l'étranger résident (Lv 19,33-34). Peut-être

auriez-vous quelques pistes de réponse?

J'ai

des questions sur le statut des étrangers dans la Loi de sainteté

(Lv 17-26). 1) Existe-t-il dans la Bible des lois concernant une

catégorie d'étrangers distincte de celle de l'étranger

résident? 2) L'étranger résident est-il intégré

au peuple par le rite de la circoncision qui lui permet de participer

à la Pâque? 3) La Loi de sainteté est-elle datable...

notamment les prescriptions particulièrement généreuses

envers l'étranger résident (Lv 19,33-34). Peut-être

auriez-vous quelques pistes de réponse?

![]() Commençons

par les codes législatifs du Pentateuque. Il y en a trois, à

savoir le code de l'alliance (Ex 20,22-23,33), la loi de sainteté

(Lv 17-26) et le code deutéronomique (Dt 12,1-;26,15). Le code

de l'alliance est le plus ancien, datant probablement des premiers siècles

de l'installation en Canaan (peu importe la façon dont on la conçoive).

La loi de sainteté remonterait à la fin de l'époque

monarchique (autour de l'an 600 avant J.C.) et présenterait les

usages du temple de Jérusalem. Quant au code deutéronomique,

il est plus difficile à situer dans le temps et dans son milieu

vital. On pense à le rattacher aux traditions du royaume du Nord

ou à la réforme de Josias (621), donc un peu avant l'exil.

Commençons

par les codes législatifs du Pentateuque. Il y en a trois, à

savoir le code de l'alliance (Ex 20,22-23,33), la loi de sainteté

(Lv 17-26) et le code deutéronomique (Dt 12,1-;26,15). Le code

de l'alliance est le plus ancien, datant probablement des premiers siècles

de l'installation en Canaan (peu importe la façon dont on la conçoive).

La loi de sainteté remonterait à la fin de l'époque

monarchique (autour de l'an 600 avant J.C.) et présenterait les

usages du temple de Jérusalem. Quant au code deutéronomique,

il est plus difficile à situer dans le temps et dans son milieu

vital. On pense à le rattacher aux traditions du royaume du Nord

ou à la réforme de Josias (621), donc un peu avant l'exil.

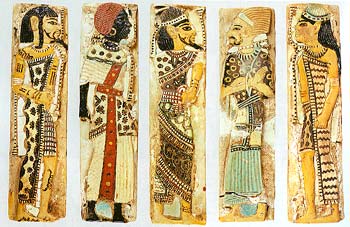

Plaquettes de faïence

représentant des étrangers dans leur costume traditionnel

(de gauche à droite, un Lybien, un Nubien, un Syrien, un bédoin

et un Hittite)

Thèbes, Médinet-Habou

Temple funéraire de Ramsès III ; entrée du palais

Musée égyptien, Le Caire

La question des étrangers, ou plus généralement des relations des Israélites avec ceux qui n'appartenaient pas à ce peuple, est complexe. Si on devait dresser un tableau général qui fasse consensus aujourd'hui chez les historiens et les exégètes, ce pourrait être le suivant. Lors de l'installation en Canaan, les tribus israélites ont « intégré » les éléments cananéens et ont bien vécu avec leurs voisins. La théorie de la conquête militaire, telle que présentée par le livre de Josué, est abandonnée chez les spécialistes, puisqu'elle manque de fondement archéologique ou historique. On parle plutôt d'infiltration plus ou moins pacifique. Le peuple d'Israël et l'État se seraient donc développés de façon plutôt cosmopolite. C'est ainsi qu'on voit un certain nombre d'étrangers à la cour de David (Urias le Hittite, les Kérétiens, etc.) et de Salomon (1 Ch 22,2 ; 2 Ch 2,17-18). Les codes législatifs refléteraient cette situation de « bon voisinage » ou de cohabitation pacifique (Ex 20,10; 23,12; 12,19,.48; Dt 5,14; 16,11.14).

C'est l'exil à Babylone qui va tout changer. On lit dans les livres de cette époque la doctrine du « peuple élu » et une méfiance envers l'élément étranger. Lors de la reconstruction du peuple après l'exil, il semble qu'on ait insisté toujours plus sur la « pureté raciale » (cf. Esd) et on a commencé à exclure les étrangers. La place ou la mission d'Israël ont toujours été l'objet de débats entre les différentes écoles théologiques dans la Bible. Les unes étaient plus ouvertes à une certaine mission d'Israël (cf. Jonas, Joël, Deutéro- et Trito-Isaïe), les autres y étaient fermés (Esdras, Néhémie, Aggée, Proto-Zacharie, Malachie). Chose certaine, le peuple d'Israël n'a jamais été missionnaire. La foi d'Israël était « ethnique », comme on concevait les religions à ces époques reculées. Si on naissait dans le peuple d'Israël, on en partageait la religion et c'est tout! Il était impensable de « changer de religion » car c'était comme changer de peuple. Cela dit, surtout autour des Ier siècles avant et après J.C., mais aussi avant (Is 56,3; Né 10,28; Esther 8,17), certains « païens » s'étaient montrés intéressés à la foi juive, et on avait prévu pour eux certains mécanismes d'intégration. Les simples sympathisants étaient des « craignant Dieu », ceux qui allaient jusqu'à la circoncision étaient les « prosélytes » (cf. Mt 23,15; Lc 7,5; Ac 2,10; 6,5; 10,2; 13,42-43.50; 17,4 ; 18,7).

Hervé Tremblay, OP

Collège dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa

Article précédent

:

Intercéder

pour les morts